推荐产品

最新产品

- 食品胶管 2019-08-07

- 硅胶管 2019-08-07

- 液化气胶管 2019-08-07

- 超高压钢丝缠绕树脂管 2019-08-07

- 纤维/钢丝增强尼龙弹性体树脂 2019-08-07

- 尼龙管 2019-08-07

- 喷砂胶管 2019-08-07

- 吸排泥胶管 2019-08-07

- 手动式压滤机 2019-08-05

- 自动压滤机 2019-08-05

翰墨名家

访著名书法家崔承顺

来源:赤子杂志社 发布时间:2013-06-14

浏览次数: 1357

访著名书法家崔承顺

本刊记者|于东芳

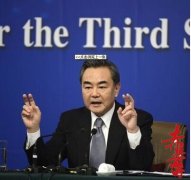

崔承顺与华国锋合影

崔承顺与华国锋合影

崔承顺1951年生,字叶川,号和颜,内蒙古赤峰克旗人,中国当代著名书法家。现任中国科学院文联副主席、中国科学院书法协会会长、国际文人画家总会常务理事、中国扇子艺术学会副会长、中国民族画院顾问、中国书法家协会会员、美国世界艺术家协会中国区艺术指导教授。

“为师者,道德为魂。其表现形式是耐心,谦和。思考问题,提出问题是老年学员的特征。因此,一定要给学员们留出提出问题的时间。当然,有些人仍习惯于课间提问。对此,一定要有耐心。即便是心情郁闷、身体疲倦之际,也要认真对待。”这是崔承顺老师在西城区老年大学《教学经验汇编》中所写的一段话。字里行间,无不流露出他做人的谨慎谦和,以德为重和诲人不倦的长者之风。

经朋友介绍,我有幸到崔老师的书画工作室拜访了他。工作室很简朴,满室书籍,墨香四溢。“做学问的地方不能太舒服,不然就会有惰性。”崔承顺老师的感悟让我想起了《陋室铭》里“斯是陋室,惟吾德馨”的话语。他一边沏茶,一边向我讲述自己习字和做学问的经历。

自幼习字 痴迷书法

崔承顺老师自幼喜欢习字,醉心于书法。致力于汉字的联系和相关知识的学习,月累日积,成为中国书法界的书法大师。“人们荐我为师,委以大任。其实,学员中藏龙卧虎,不乏人才,与之共步书林,不仅固我旧识,也助我新知,其乐无穷也。”现在西城区老年大学任教的崔老师谦和的说。

1951年崔承顺出生于内蒙古赤峰克旗的一个村庄。父母早年参加革命,在延安接受过革命教育,后随四野部队参加攻打四平等战役。新中国成立后,父母因工作需要,调转到北京工作,把幼小的他安排在赤峰外公家生活。一次偶然的机会,崔承顺发现外公家有一支毛笔,说是毛笔,几乎是脱了毛的竹杆儿。但这对幼年的崔承顺产生了很大的吸引力,他知道这是小舅舅写毛笔字用的,他偷偷拿来乱写一通后被小舅舅发现了。小舅舅夺回了这支毛笔,他便哭闹不休。外公一家人给什么他都不要,就要这支毛笔。小舅舅哄他,只要他不要这支笔,每天都领他到河边的沙滩上教他写字。可是一连去了三次就没人管他了,从此他便在家里用树枝在地上写字。

崔承顺8岁那年,父母的工作都在北京固定下来,就把他从内蒙接到了北京。北京的教学条件和教育方式比乡下好多了。在父母的教育下,他继续写毛笔字,触类旁通,他的钢笔字写的也不错,同时还爱上了画画。学校每次发给他的课本上,都被他画得花花绿绿,几乎没有空白的地方。后来,在他上初中时,文化大革命开始了,有些同学终日忙于参加各种活动。但他还是坚持在家练习毛笔字和钢笔字。他的学习精神和书法成就成了周围许多人的谈资。

雪地里“跑坡字”的插队知青

1967年,他和千千万万的年轻人一样,奔赴到黑龙江插队,与他同行的还有我国著名相声艺术家姜昆等人。

“为师者,道德为魂。其表现形式是耐心,谦和。思考问题,提出问题是老年学员的特征。因此,一定要给学员们留出提出问题的时间。当然,有些人仍习惯于课间提问。对此,一定要有耐心。即便是心情郁闷、身体疲倦之际,也要认真对待。”这是崔承顺老师在西城区老年大学《教学经验汇编》中所写的一段话。字里行间,无不流露出他做人的谨慎谦和,以德为重和诲人不倦的长者之风。

经朋友介绍,我有幸到崔老师的书画工作室拜访了他。工作室很简朴,满室书籍,墨香四溢。“做学问的地方不能太舒服,不然就会有惰性。”崔承顺老师的感悟让我想起了《陋室铭》里“斯是陋室,惟吾德馨”的话语。他一边沏茶,一边向我讲述自己习字和做学问的经历。

自幼习字 痴迷书法

崔承顺老师自幼喜欢习字,醉心于书法。致力于汉字的联系和相关知识的学习,月累日积,成为中国书法界的书法大师。“人们荐我为师,委以大任。其实,学员中藏龙卧虎,不乏人才,与之共步书林,不仅固我旧识,也助我新知,其乐无穷也。”现在西城区老年大学任教的崔老师谦和的说。

1951年崔承顺出生于内蒙古赤峰克旗的一个村庄。父母早年参加革命,在延安接受过革命教育,后随四野部队参加攻打四平等战役。新中国成立后,父母因工作需要,调转到北京工作,把幼小的他安排在赤峰外公家生活。一次偶然的机会,崔承顺发现外公家有一支毛笔,说是毛笔,几乎是脱了毛的竹杆儿。但这对幼年的崔承顺产生了很大的吸引力,他知道这是小舅舅写毛笔字用的,他偷偷拿来乱写一通后被小舅舅发现了。小舅舅夺回了这支毛笔,他便哭闹不休。外公一家人给什么他都不要,就要这支毛笔。小舅舅哄他,只要他不要这支笔,每天都领他到河边的沙滩上教他写字。可是一连去了三次就没人管他了,从此他便在家里用树枝在地上写字。

崔承顺8岁那年,父母的工作都在北京固定下来,就把他从内蒙接到了北京。北京的教学条件和教育方式比乡下好多了。在父母的教育下,他继续写毛笔字,触类旁通,他的钢笔字写的也不错,同时还爱上了画画。学校每次发给他的课本上,都被他画得花花绿绿,几乎没有空白的地方。后来,在他上初中时,文化大革命开始了,有些同学终日忙于参加各种活动。但他还是坚持在家练习毛笔字和钢笔字。他的学习精神和书法成就成了周围许多人的谈资。

雪地里“跑坡字”的插队知青

1967年,他和千千万万的年轻人一样,奔赴到黑龙江插队,与他同行的还有我国著名相声艺术家姜昆等人。

在插队期间,白天他和知青们一道下地干活,晚上回来虽然累得腰酸腿疼,但一握上毛笔就什么都忘了。“仿佛这笔中有股灵气,更有股神气,激励着自己奋斗成长。”崔老师回忆说。成就的取得源于坚韧不拔的毅力和顽强的抗争。在这种恶劣的条件下,他不避艰苦,全身心投入到他挚爱的书法事业中。

当时由于农村条件很差,练习书法经常缺纸少墨。有一个冬天,屋外寒气逼人,屋檐上挂满了冰柱。知情们都聚集在屋里取暖、玩牌,而他却在屋里踱步沉思。他忽然产生一种灵感,推开门,一个劲地往山上跑。在白雪茫茫的山腰间,他疯了似的左转右拐,上蹦下跳.......一会儿,一副“为人民服务”的“雪地书法”展现在他的眼前,他高兴极了,兴奋地伫立在雪地里久久不动。

当时由于农村条件很差,练习书法经常缺纸少墨。有一个冬天,屋外寒气逼人,屋檐上挂满了冰柱。知情们都聚集在屋里取暖、玩牌,而他却在屋里踱步沉思。他忽然产生一种灵感,推开门,一个劲地往山上跑。在白雪茫茫的山腰间,他疯了似的左转右拐,上蹦下跳.......一会儿,一副“为人民服务”的“雪地书法”展现在他的眼前,他高兴极了,兴奋地伫立在雪地里久久不动。

“跑坡字”的初期,他只是觉得美和新鲜,时间长了,他对自己跑字要求更高了。不仅要求“笔道”粗细适度,而且“笔道”走法还要注重深浅轻重,更要求字的结构和框架要有神韵。在他插队的这10年间,宿舍附近积雪的山坡上都能见到他跑字的身影。山上树枝较多,他的腿经常被树枝扎破了,他也全然不顾,仍然坚持跑字。

功夫不负有心人。经过坚持不懈的刻苦努力,崔承顺的书法和钢笔字进步极快,已经有让人有美不胜收之感,被他所在的兵团称为“才子”。

为伟人泼墨献书

1978年,全国知青大返城时,崔承顺回到了北京。那年,他已27岁。

因当时回京知青多,就业压力大,他靠着自己写得一手漂亮的毛笔字和钢笔字,几经周折被安排到了中国科学院,被分到了古脊椎动物与古人类研究所。负责修刷一些古人类和动物化石,把化石上的泥土清理或化石复位。这期间,他利用工作自由空间大这得天独厚的条件,继续练习书法,慢慢的他的作品被一些人认可,经常被邀请参加一些重大活动和书画作品展览。

书法知名度的攀升,与诸多知名书画家的接触,这对崔承顺的压力更大了,要求也更高了。他暗暗要求自己,谦虚谦虚再谦虚,进步进步再进步,一定要让自己的书法对得起“书法家”的称号,不辜负前辈们的殷切期望。

1980年,中国科学院成立书法协会,崔承顺荣幸加入。在原中国文联主席周扬的关怀下,北京书协研究会、中国书法协会相继成立。崔承顺不仅加入了协会,还有幸与启功、刘炳森、赵朴初、李可染、李铎等一批著名书画家相识,不时得到这些书画大家的指点,这成了他一生的荣幸。

1991年11月,已成为中国科学院书协理事的崔承顺应邀参加聂荣臻元帅寿诞之庆,根据事先的安排,到场的艺术家每人只能向聂帅敬献一幅作品,并且与聂帅的会见时间限于40分钟。

那天,聂帅红光满面,精神焕发,与艺术家们欢聚十分高兴,会见时间长达两个小时。会见结束时,聂帅请艺术家们共进晚餐。饭后,聂帅的秘书希望崔承顺给聂帅身边的工作人员再献幅作品,这让崔承顺惊喜不已。原来,这是聂帅之意,为了表示对身边工作人员的感谢,特意安排的。

1978年,全国知青大返城时,崔承顺回到了北京。那年,他已27岁。

因当时回京知青多,就业压力大,他靠着自己写得一手漂亮的毛笔字和钢笔字,几经周折被安排到了中国科学院,被分到了古脊椎动物与古人类研究所。负责修刷一些古人类和动物化石,把化石上的泥土清理或化石复位。这期间,他利用工作自由空间大这得天独厚的条件,继续练习书法,慢慢的他的作品被一些人认可,经常被邀请参加一些重大活动和书画作品展览。

书法知名度的攀升,与诸多知名书画家的接触,这对崔承顺的压力更大了,要求也更高了。他暗暗要求自己,谦虚谦虚再谦虚,进步进步再进步,一定要让自己的书法对得起“书法家”的称号,不辜负前辈们的殷切期望。

1980年,中国科学院成立书法协会,崔承顺荣幸加入。在原中国文联主席周扬的关怀下,北京书协研究会、中国书法协会相继成立。崔承顺不仅加入了协会,还有幸与启功、刘炳森、赵朴初、李可染、李铎等一批著名书画家相识,不时得到这些书画大家的指点,这成了他一生的荣幸。

1991年11月,已成为中国科学院书协理事的崔承顺应邀参加聂荣臻元帅寿诞之庆,根据事先的安排,到场的艺术家每人只能向聂帅敬献一幅作品,并且与聂帅的会见时间限于40分钟。

那天,聂帅红光满面,精神焕发,与艺术家们欢聚十分高兴,会见时间长达两个小时。会见结束时,聂帅请艺术家们共进晚餐。饭后,聂帅的秘书希望崔承顺给聂帅身边的工作人员再献幅作品,这让崔承顺惊喜不已。原来,这是聂帅之意,为了表示对身边工作人员的感谢,特意安排的。

崔承顺与刘华清合影

1999年,崔承顺在一次会议上见到了原国家主席华国锋。应华老之嘱,崔承顺创作了一幅作品献给华老。华老非常欣赏,多次邀请崔承顺登门做客,畅谈书法,切磋技艺。

2003年3月,崔承顺参加吴阶平副委员长从医60周年纪念活动,崔承顺专门作了一首诗,并将诗手书一副赠与吴阶平副委员长,以表达他对吴阶平副委员长为中国医学事业发展所做出的重要贡献的崇高敬意。吴阶平副委员长百感交集,对崔承顺的书法作品赞赏不已。

“与这些革命前辈、书画大家、领导人物接触,不仅学到了做人的品德,更感受到了他们伟大的胸怀,非凡的气度。让我深刻领略到了艺随人品,品佑其艺的真谛。”崔承顺面带崇敬之情,沉浸在幸福的回忆中。

2003年3月,崔承顺参加吴阶平副委员长从医60周年纪念活动,崔承顺专门作了一首诗,并将诗手书一副赠与吴阶平副委员长,以表达他对吴阶平副委员长为中国医学事业发展所做出的重要贡献的崇高敬意。吴阶平副委员长百感交集,对崔承顺的书法作品赞赏不已。

“与这些革命前辈、书画大家、领导人物接触,不仅学到了做人的品德,更感受到了他们伟大的胸怀,非凡的气度。让我深刻领略到了艺随人品,品佑其艺的真谛。”崔承顺面带崇敬之情,沉浸在幸福的回忆中。

为书法艺术的传承和发扬尽力

崔承顺老师认为:书法艺术的发展需要有创新,在创新的基础上发展,在发展中传承,这就需要培养人才。为此,他在做好教学和创作的同时,对书法也做了深入的研究,为中华书法艺术的发展不懈努力。

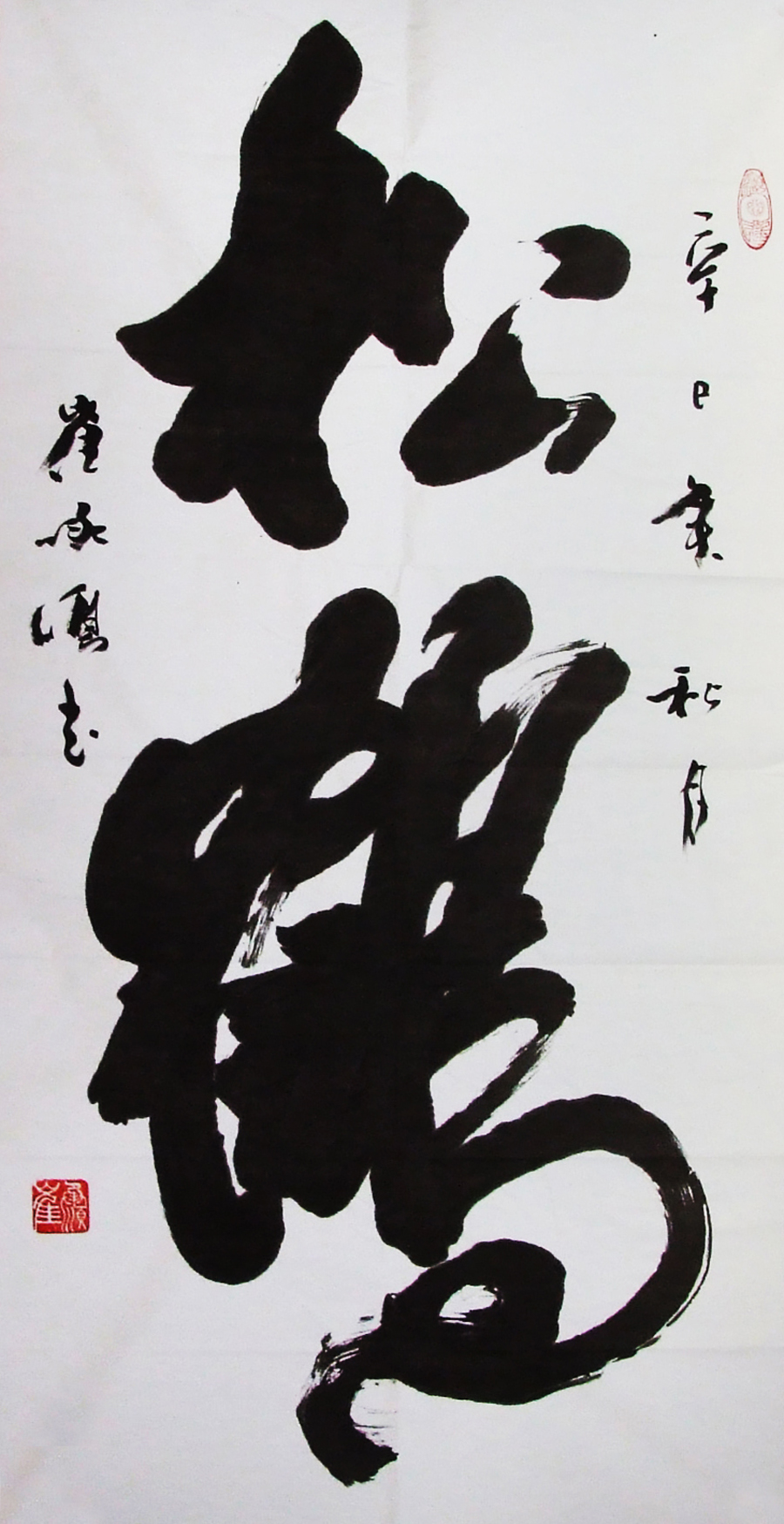

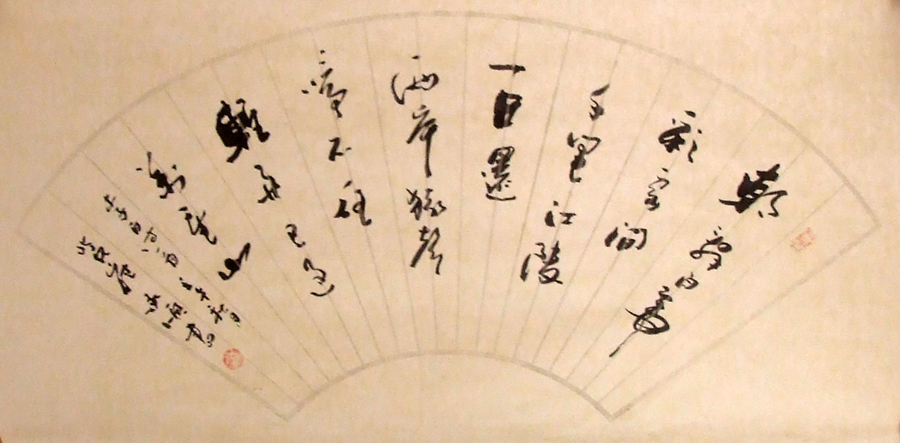

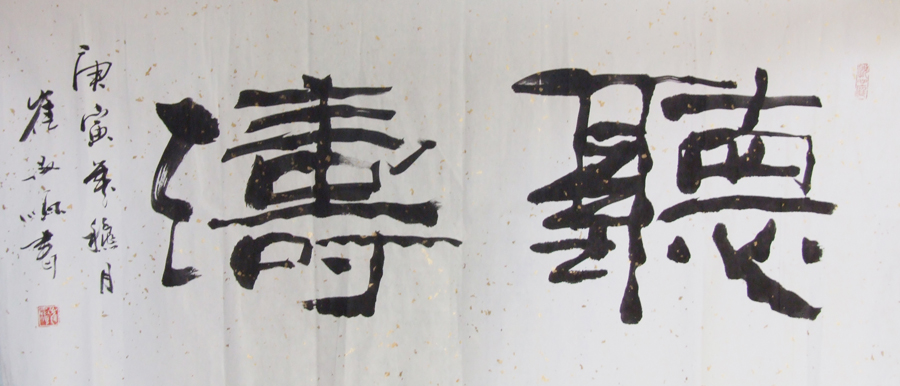

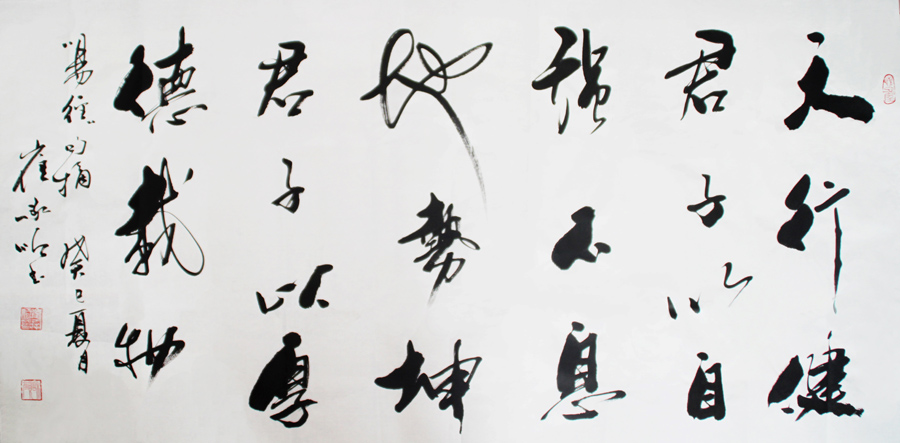

崔承顺老师精通楷、隶、行、草四大书法,尤擅楷书。他主张树立骨力,心注笔法,意存体势。他自唐楷学起,熟悉欧、颜、柳诸体后,旁及二王,再溯源魏碑、汉隶。茹古涵今,既有“王体”的龙跳天门、虎卧凤阙之雄逸,“颜体”的锋绝剑摧、雄秀独出之气势,又有“柳体”的惊鸿避、饥鹰下之筋骨,兼具欧阳修的超拔流俗、苏东坡的丰腴跌宕、米南宫的狂放俊迈。

崔承顺老师的书法作品布局洋洋洒洒,于参差中见平齐,错落中见自然,齐正中见变化,跌岩多姿。他的行草朴厚率意,真气弥漫,开张有度,有风卷云舒之势。

为弘扬书学,嘉惠学子,崔承顺老师还著书立说,主持书法艺术研究会,开办讲习班。他先后在国家发改委、中国科学院、总后勤部、北京大学等机关院校讲学,到全国各地教授书法。他的学生遍布大江南北,数不胜数,既有百岁老人,也有四五岁的娃娃。尤其可贵的是,他几十年如一日利用业余时间定期义务辅导少年儿童学习书法。

崔承顺老师认为:书法艺术的发展需要有创新,在创新的基础上发展,在发展中传承,这就需要培养人才。为此,他在做好教学和创作的同时,对书法也做了深入的研究,为中华书法艺术的发展不懈努力。

崔承顺老师精通楷、隶、行、草四大书法,尤擅楷书。他主张树立骨力,心注笔法,意存体势。他自唐楷学起,熟悉欧、颜、柳诸体后,旁及二王,再溯源魏碑、汉隶。茹古涵今,既有“王体”的龙跳天门、虎卧凤阙之雄逸,“颜体”的锋绝剑摧、雄秀独出之气势,又有“柳体”的惊鸿避、饥鹰下之筋骨,兼具欧阳修的超拔流俗、苏东坡的丰腴跌宕、米南宫的狂放俊迈。

崔承顺老师的书法作品布局洋洋洒洒,于参差中见平齐,错落中见自然,齐正中见变化,跌岩多姿。他的行草朴厚率意,真气弥漫,开张有度,有风卷云舒之势。

为弘扬书学,嘉惠学子,崔承顺老师还著书立说,主持书法艺术研究会,开办讲习班。他先后在国家发改委、中国科学院、总后勤部、北京大学等机关院校讲学,到全国各地教授书法。他的学生遍布大江南北,数不胜数,既有百岁老人,也有四五岁的娃娃。尤其可贵的是,他几十年如一日利用业余时间定期义务辅导少年儿童学习书法。

1999年至2000年,崔承顺老师在中央电视台讲授书法课。全国各地向他求学的信件和登门拜访的人络绎不绝。多所大学和老年大学请他讲课,他总是挤出时间,尽量满足求学者的要求。

2005年5月,崔成顺老师应文莱国华人协会邀请,参加“文莱中国中华书法交流展”,他的作品备受欢迎。 “崔承顺书法气魄鲜为所见,透出丝丝神采,绝非一般书法家所及。”文莱书法家协会主席俞庆在对他的书法给与极高的评价。“我们为国家有您这样的书法家感到自豪,您给我们华人争了大光!”广大旅文华侨交口称赞。

崔承顺为人谦逊,淡泊名利。随着他的作品在书法界越来越不同凡响,经常应邀参加外事活动,他的书法作品成了传递友谊的使者。在面对令人羡慕的诸多经历,他却经常谦虚地说:“我只是个写字的,写的字能被大家喜欢,实属荣幸之至!”

采访结束了,笔者被崔成顺老师崇高的人格魅力深深感染,愿崔承顺老师在未来的艺术之路上,为中国书坛继续谱写精美的华章。

2005年5月,崔成顺老师应文莱国华人协会邀请,参加“文莱中国中华书法交流展”,他的作品备受欢迎。 “崔承顺书法气魄鲜为所见,透出丝丝神采,绝非一般书法家所及。”文莱书法家协会主席俞庆在对他的书法给与极高的评价。“我们为国家有您这样的书法家感到自豪,您给我们华人争了大光!”广大旅文华侨交口称赞。

崔承顺为人谦逊,淡泊名利。随着他的作品在书法界越来越不同凡响,经常应邀参加外事活动,他的书法作品成了传递友谊的使者。在面对令人羡慕的诸多经历,他却经常谦虚地说:“我只是个写字的,写的字能被大家喜欢,实属荣幸之至!”

采访结束了,笔者被崔成顺老师崇高的人格魅力深深感染,愿崔承顺老师在未来的艺术之路上,为中国书坛继续谱写精美的华章。

[上一篇: 山水大家韩济民—浓墨重彩绘群峰 气势恢宏飞瀑布 ]

[下一篇: 绿色书法家刘广运—笔走龙蛇中华情 老当益壮民族魂 ]