“有灵魂的人,也才干得好舞台和银幕上的事业”

来源: 未知 发布时间:2015-08-20

浏览次数: 8295

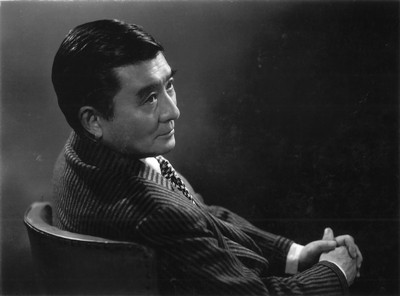

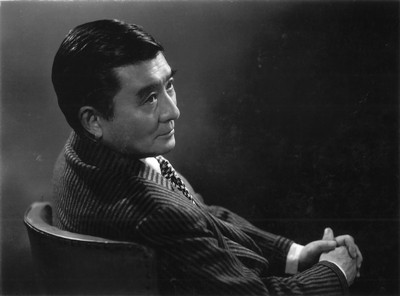

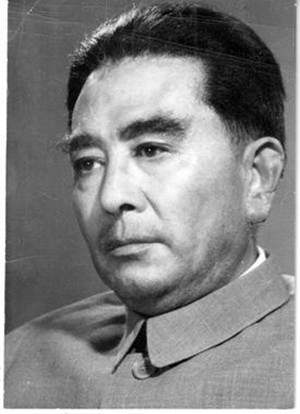

赵丹:赤子情怀 艺术人生

赵丹,原名赵凤翱,1915年6月27日诞生于扬州,祖籍山东省肥城市安临站镇贺庄村前贺庄。其父赵子超时任北洋军阀营长,母亲黄秀芝是当时出名的扬州美女。1916年,赵丹随父母迁居于南通。因父亲在南通开设影戏院,赵丹受家庭熏陶,少时便酷爱艺术。中学时代,其曾与好友顾而已、钱千里、朱今明等组织“小小剧社”,演出过一些进步话剧。毕业后,赵丹考入上海美术专科学校,学习国画,专攻山水。在此期间,他积极参与“左翼剧联”的活动,改名“赵丹”,深入工厂、市井、学校,演出抗日救亡剧目。1933年,加入中国左翼戏剧家联盟。抗日战争爆发后,他加入抗日救亡演剧三队,辗转各地宣传抗日,并与周恩来总理成为莫逆之交。“文化大革命”期间,他深受“四人帮”迫害,几乎在舞台上消失,并因《武训传》饱受牵连。1980年10月10日,人民艺术家赵丹先生与世长辞。在他去世前两天发表在《人民日报》上的文章,被人们称作“赵丹遗言”。

赵丹,原名赵凤翱,1915年6月27日诞生于扬州,祖籍山东省肥城市安临站镇贺庄村前贺庄。其父赵子超时任北洋军阀营长,母亲黄秀芝是当时出名的扬州美女。1916年,赵丹随父母迁居于南通。因父亲在南通开设影戏院,赵丹受家庭熏陶,少时便酷爱艺术。中学时代,其曾与好友顾而已、钱千里、朱今明等组织“小小剧社”,演出过一些进步话剧。毕业后,赵丹考入上海美术专科学校,学习国画,专攻山水。在此期间,他积极参与“左翼剧联”的活动,改名“赵丹”,深入工厂、市井、学校,演出抗日救亡剧目。1933年,加入中国左翼戏剧家联盟。抗日战争爆发后,他加入抗日救亡演剧三队,辗转各地宣传抗日,并与周恩来总理成为莫逆之交。“文化大革命”期间,他深受“四人帮”迫害,几乎在舞台上消失,并因《武训传》饱受牵连。1980年10月10日,人民艺术家赵丹先生与世长辞。在他去世前两天发表在《人民日报》上的文章,被人们称作“赵丹遗言”。

1936年,上海,赵丹、白杨主演《十字街头》

近五十载的艺术生涯

由于从小便在父亲的“新新大戏院”中看戏,京剧的热情、节奏和表现力给了赵丹先生最初的表演教育。小时候,父亲带他吟诗作画,又教他学拳,美的感受力和健美体魄也因此形成。少年时期,他跟几个好友成立了南通市的“小小剧社”,师从郑君里,演出文明戏和进步戏剧。在国民党迫害下,他离开家乡去了上海,并进入上海美专攻水墨画,师从潘天寿。20年代,他没有成为一名画家,却进了明星公司,成为一个戏剧和电影两栖演员。

1932年赵丹被明星影片公司著名导演李萍倩看中,在无声片《琵琶春怨》中扮演一纨绔子弟,成为明星影片公司的基本演员。从此,他的演艺生涯正式拉开序幕。他先后参加拍摄了《上海二十四小时》(1933)、《时代的女儿》(1933)、《三姐妹》(1934)、《到西北去》(1934)、《女儿经》(1934)、《空谷兰》(1934)、《乡愁》(1934)、《落花时节》(1935)、《热血忠魂》(1935)、《小玲子》(1936)、《清明时节》(1936)《十字街头》《马路天使》等二十多部影片。由于热爱表演艺术,又有刻苦钻研的精神,加之形象好、极有表演天才,他很快成为引人注目的“明星”。1936到1937年间,赵丹先生主演的《十字街头》和《马路天使》这两部优秀影片,被公认为是中国30年代电影的代表作,在世界电影史上也享有盛誉。在《十字街头》中,他扮演失业大学生老赵,刻画了这个天真、纯朴、热情并带有几分傻气的青年知识分子形象;在《马路天使》里,赵丹先生在表演上有了新的突破,运用现实主义的创作手法,从生活出发,塑造了心地善良、乐于助人、淳厚质朴、又爱自作聪明的吹鼓手小陈的形象,受到广泛赞许。这两部影片,奠定了他作为一位艺术大师的坚实基础。与此同时,他还活跃在舞台上,曾在世界名剧《娜拉》中饰演海尔茂、《大雷雨》中饰演吉洪、《罗密欧与朱丽叶》中饰演罗密欧。在影、剧两个方面,均显露出他的艺术才华,成为一名引人注目的话剧演员和电影明星。

抗日战争爆发后,赵丹加入抗日救亡演剧三队,辗转各地宣传抗日,并于1939年参加影片《中华儿女》的拍摄。1939年6月,他与徐韬、王为一等前往新疆开拓进步戏剧工作,后被反动军阀盛世才监禁,系狱5年。抗日战争胜利后,赵丹先生回到上海,主演了影片《遥远的爱》和《幸福狂想曲》,并导演了一部讽刺和揭露国民党反动派“下山摘桃”进行掠夺,标榜接收却实为“劫收”的影片《衣锦荣归》。

1937年,上海,赵丹、周璇主演《马路天使》

1948年后,赵丹先生在昆仑影业公司拍摄了《关不住的春光》、《丽人行》、《乌鸦与麻雀》等影片。他在《乌鸦与麻雀》中饰演的“小广播”肖老板最负盛名,他把这个生活在旧社会都市里的小市民典型,刻划得惟妙惟肖、栩栩如生。建国后,赵丹先生历任全国人大第一、二、三届代表,第五届全国政协委员,中国影协和中国剧协常务理事,中国影协上海分会副主席等。1957年,赵丹先生加入中国共产党,同年获文化部1949—1955年优秀影片个人一等奖。

1949年至1950年,电影《乌鸦与麻雀》赵丹扮演小广播

其后,他先后主演了《为了和平》(1956)、《李时珍》(1956)、《海魂》(1957)、《林则徐》(1958)、《聂耳》(1959)、《烈火中永生》(1965)等影片,创造了李时珍、聂耳、林则徐、许云峰等熠熠生辉的银幕形象,代表了中国20世纪50—60年代的电影表演艺术水平。为了饰演好李时珍,赵丹先生付出了艰巨而创造性的劳动,他细致揣摩、准确把握李时珍各个时期的精神气质和性格特征,随着年龄的递增和环境的变迁。他把把角色青年时的稚真倔强、中年时的执著追求和进入老年后的敦厚深沉,表演得细致入微,形神毕肖。他饰演的林则徐,在表演上吸收了中国写意画中大落笔的手法,从人物形象的整体把握和规定情景出发,全局在胸、张弛有致,感情真挚浓烈,气势宏伟磅礴,创造了这位在中国近代史上反帝爱国的民族英雄形象。电影《烈火中永生》谱写了一曲缅怀、歌颂革命烈士的悲壮颂歌,也是他生前拍摄的最后一部影片。影片中他塑造的革命烈士许云峰,是一个坚毅沉着、正气凛然、有血有肉的活生生的艺术形象,表现了共产党人坚不可摧的革命意志和视死如归的高风亮节。这些形象,都是镶嵌在社会主义电影银幕上的明珠,具有征服观众的力量,多少年来一直熠熠生辉。

1955年,上海,赵丹、白杨主演《为了和平》

“文化大革命”期间,由于“林彪、江青反革命集团”的残酷迫害,赵丹先生被囚禁达5年之久。中共十一届三中全会以后,所有深受迫害的仁人志士得以平反,赵丹先生热情地为高等学府讲授表演艺术,并不顾重病缠身于1979年完成了《银幕形象创造》和《地狱之门》等著作。1980年10月10日,赵丹因患癌症在北京病逝,终年65岁。

赵丹先生具有多方面的艺术才能,其创作的大量书画作品受到中国书画界的珍视,《赵丹书画选》相继问世。 赵丹先生1930年曾就读于上海美专,从师黄宾虹、潘天寿等中国画大师专中国画。后来,在他从事戏剧、电影表演艺术的同时,他也创作了大量的山水花鸟画和书法作品。建国后,赵丹先生成为中国美术家协会会员,代表作品有《白芍图》、《赤壁》等,并著有《地狱之门》和《银幕形象创造》;1980年11月,在中国美术馆举办了赵丹书画遗作展览;

在近半个世纪的艺术生涯中,赵丹先生孜孜以求,以现实主义的创作手法,不断探索中华民族的表演艺术体系。对于中国书画理论,他强调趣在法外、诗中有画、画中有诗的创作意境,洒脱自如、形神兼备,具有其独特的艺术风格。

2012年9月14日15时30分,在上海文化广播影视管理局指导下,由中国文化艺术基金会、刘海粟美术馆、杭州西湖文化艺术俱乐部、中国社会经济文化交流协会主办,浙江省博物馆、上海老干部大学东方艺术院协办的“丹青熠彩——赵丹、赵青父女画展”在上海刘海粟美术馆隆重开幕。这是赵丹的绘画作品第一次在中国公开展览。此次画展共展出赵丹、赵青父女的绘画力作七十多幅。在画展中,众多来观看展览的人民有幸欣赏到赵丹先生的代表作《白芍图》、《赤壁》等作品,以及赵青潜心创作的《伏羲女娲》、《丹顶鹤》、《晚霞》等50多幅油画作品。

与周恩来的莫逆情谊

赵丹先生从小酷爱戏剧,田汉“南国社”及“摩登社”给予少年时期的他很大影响和启发。1937年“七七事变”后,赵丹先生立即参加了公演抗战名剧《保卫芦沟桥》,并投身于“抗日救亡演剧三队”。为此,年青的赵丹先生把不满周岁的爱女托付给岳母照顾,从上海出发沿着长江来到武汉,沿途巡回演出抗战戏剧,唤起民众。

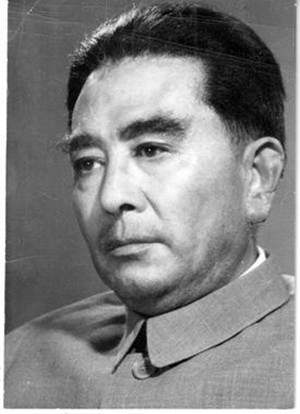

20世纪60年代初,北京香山,赵丹和夏衍(右一)徐韬(左三)等一起倾听周恩来总理讲话。

抗战初期的武汉,周恩来同志担任国民政府军委会政治部副主任。在给抗敌救亡演剧队全体队员作动员报告期间,赵丹先生认识了周恩来同志,二人一见如故。赵丹先生接受了周恩来同志布置的任务,全力以赴地投入义演活动。从此,周恩来同志常对人们说“我和阿丹是老朋友了!”赵丹先生常对人们说,他一生最敬佩的是周恩来。抗敌救亡演剧队在周恩来同志和阳翰笙同志的领导下,辗转到达重庆。赵丹在重庆公演《全民总动员》、《上海屋檐下》、《阿Q正传》等话剧时,周恩来同志经常去观看赵丹先生的演出。

1939年秋,满腔热情的赵丹先生与好友徐韬、王为一、朱今明等10人结队赴新疆开拓新剧工作。当时,新疆地区由盛世才统治。盛世才宣布“和平、建设、民主、民族平等、亲苏、团结”的六大政策,以进步的表象迷惑了一些人。周恩来在重庆了解到盛世才是“假革命、真投机”,听说赵丹等人已经出发前去新疆,连忙派阳翰笙同志、冯乃超同志等去把赵丹接回来。然而,冯乃超等人一直驱车追到嘉峪关,也没有来得及追回赵丹先生他们这支文艺队伍。在新疆期间,赵丹先生等人遭反动军阀盛世才迫害,于1940年5月被捕。此后,赵丹先生在“迪化监狱”被关押四年之久,形势万分险恶。在此期间,周恩来同志和阳翰笙同志多方设法营救他们出狱。赵丹先生等人九死一生从新疆回到重庆后,周恩来同志设宴给他们压惊。1945年春,赵丹先生重返舞台,导演了茅盾的话剧《清明前后》,受到热烈欢迎。抗战胜利,赵丹先生终于回到了阔别多年的上海。

解放前夕,根据阳翰笙同志等地下工作者的策划,赵丹先生开始在昆仑电影公司主演历史巨片《武训传》(上下集)。解放初期,这部影片方才完成并公映。然而,由于当时政治导向的变化,《武训传》在政治上被彻底否定。1951年《人民日报》发表了题为《应当重视电影〈武训传〉的讨论》的社论,一场急风暴雨式的批判电影《武训传》运动在全国上下展开。赵丹先生主演的《武训传》和《我们夫妇之间》都受到极不公正的严厉批判。这以后,赵丹有整整四年不能拍电影。为了保护赵丹先生,时任总理的周恩来以纪念“世界文化名人屈原”的艺术活动为缘由,把赵丹从上海调到北京,主演了郭沫若的历史名剧《屈原》。

有一年中秋节,周恩来、邓颖超特意请赵丹到中南海西华厅家里过节。在持螯对菊的酒桌上,赵丹先生对周恩来总理说:“你知道我是艺术家,不是弄臣!艺术家有良心,不会拍马屁;弄臣尽拍马屁,可没良心哪!”周恩来总理听罢大笑,说:“好!我最欣赏阿丹这豪放不羁的个性!”因此,周恩来总理觉得他在电影界最知心的老朋友之一就是赵丹先生。从50年代到60年代中期(一直到“文革”前夕),他们俩每年都要见面好几次,谈话推心置腹,真是莫逆之交。

在文革前夕,赵丹先生曾向周恩来总理诉苦,说是上海的“棍子爷们”(指当时在上海主管党务、宣传工作的柯庆施、张春桥、姚文元等)老要整他:“抓住我一两句话无限上纲,揪辫子、打棍子、戴帽子,批得人人灰溜溜的真没劲!”周恩来鼓励赵丹:“不要害怕,有什么说什么!放心演好你的戏、拍好你的电影,这就是你最大的任务。我了解你。” 1961年周恩来主持广州会议为知识分子“脱帽加冕”——脱下了反动剥削阶级的帽子、加上“工人阶级一分子”的桂冠。这是赵丹先生最高兴的时刻。1962年在北京香山举行的全国电影讨论会上,为了一个艺术问题,赵丹竟然跟周恩来公开争论起来,争得面红耳赤,不肯相让。周恩来只好说:“你赵丹是一家之言,我周某人也是一家之言嘛,两种观点可以同时并存。百家争鸣、百花齐放嘛!你赵丹完全可以不同意我周某人的看法,坚持你自己的看法。这是正常的。这是你作为艺术家的权利嘛!”

从1954到1964年间,赵丹先生重新登上银幕,主演《为了和平》、《李时珍》、《海魂》、《林则徐》、《聂耳》、《青山恋》和《烈火中永生》等,达到了他一生表演艺术的高峰时期。这一切,跟周恩来总理的关怀、爱护是分不开的。

艺术追求的无尽遗憾

在“四人帮”被粉碎以后,赵丹先生并没有立刻得到“彻底平反”。相反地,因为上海市有关部门中仍然有“四人帮”的残余分子掌权,赵丹先生还是不能重登舞台、重返银幕。1977底,赵丹专案组才宣布恢复他中共党员的组织生活,给赵丹做的政治“结论”,仍然带着一个“资产阶级错误思想”的尾巴。赵丹坚决保留自己的“不服”意见,没有在这个“结论”上签字。

1977年迎新晚会在文化广场举行,赵丹和白杨复出,首次露面朗诵纪念周恩来的散文诗《中南海的灯光》,受到全场一万多群众的热烈欢迎。由此,赵丹产生了一个最大的愿望:要在银幕上扮演周恩来总理,让周恩来的艺术形象在电影中复活、永生。他还一心想自己导演、自己主演。赵丹看到一部反映北伐战争、南昌八一起义的历史剧本《八一风暴》,顿时心潮澎湃。后来,赵丹约了几位朋友,从上海到江西南昌、九江,攀庐山、访安源;又转向武汉三镇、登黄鹤楼;然后南下广东,探询黄埔军校旧址……为了改编电影剧本《八一风暴》,他不辞劳苦,付出无数心血。然而由于当时的上级领导机关未予批准,《八一风暴》没有拍成。

1978年,北京电影制片厂,赵丹准备在电影《大河奔流》中扮演周恩来总理形象的定型照,由于种种原因未能搬上银幕,赵丹为此抱憾终身。

在此不久,北京电影制片厂准备拍摄《大河奔流》,当时北影厂约定的导演是谢铁骊,主演是赵丹先生的老搭档张瑞芳。张瑞芳先生告诉赵丹先生:“阿丹!我们推荐你在《大河奔流》里扮演周恩来总理!这下子可让你过瘾了吧?”闻此,赵丹先生眉开眼笑,像个孩子一样蹦跳起来。不久,赵丹先生接到正式邀请书来了,郑重通知他在该片中扮演周恩来。赵丹看了李准执笔的电影剧本,研究、推敲后,皱着眉头说:“这个本子,还是帮派味儿不轻!有些地方装腔作势……要好好修改!”他反复考虑以后,又表示:“这毕竟是周恩来总理的艺术形象第一次上银幕啊!我要全心全意尽力而为,这是对周恩来总理最好的纪念呀!”在影片筹备期间,赵丹先生被邀请参加筹备工作。应邀住进招待所后,赵丹先生对女儿赵青说:“向你请假一个月,别来打扰我!”随后,他每天忙着仔细观摩周恩来生前的纪录片,认真研究文献资料,一言一笑一举一动都要琢磨周恩来的神态表情和心理活动。为了使得下巴变成像周恩来总理那样丰满宽厚,赵丹先生特地请牙科医生在内腮充填了软塑料。经过一系列精心设计和努力实践,拍出“试妆照”来,真跟周恩来一模一样!张瑞芳先生看了,兴奋得大叫大嚷:“周总理复活了!”

但是,正式拍电影的时候,却赵丹先生却被撤换了下来。赵丹对此勃然大怒,他跟黄宗英一起去找当时文化部的黄镇部长质问原因,但并未得到明确答复。 后来一些小道消息传到赵丹先生耳朵里,某位将军认为:“赵丹太有名了,如果让他演周恩来总理,观众只认得赵丹,会影响影片的政治效果。”又听传说,某位官员认为:“赵丹历史上跟江青的关系究竟怎样,还没有彻底搞清楚,因此赵丹演周总理不合适。”赵丹先生闻听到这些流言蜚语后不再争辩,白天变得沉默寡言,夜晚却一个人蒙在被子里痛哭。之后,当他好不容易有机会出演《一盘没有下完的棋》时,晚期胰腺癌却夺去了他最后的时间,他的人生和演艺生涯也成为了一盘未完之棋。

1949年至1950年,上海昆仑影片公司,赵丹主演《武训传》

1979年10月,邓小平在第四次全国文代会上指出:“文艺这种复杂的精神劳动,非常需要艺术家发挥个人的创造精神。写什么和怎么写,只能由文艺家在艺术实践中去探索和逐步求得解决,在这方面,不要横加干涉。”从此,“不要横加干涉”一句,常常被广大文艺工作者传诵、引用,而且还举着它当作盾牌,抵御某些继续对他们施行横加干涉的做法。1980年9月,《人民日报》文艺版开展了“改善党对文艺的领导,把文艺事业搞活”的讨论。赵丹先生的文章,就是作为这场讨论中的一篇。

此时,赵丹先生已经病入膏肓,医院的病房门口挂着牌子,“谢绝探望”。医生和家人一直瞒着赵丹,他得的是癌症。赵丹先生其实知晓自己的病情,只是从未揭穿大家善意的哄骗。1980年10月5日清晨四五点钟,赵丹先生忽然异常清醒,目光明亮,话语清晰,向妻子黄宗英先生交代身后事,并称“有要紧的话要对组织讲”。黄宗英意识到,这是回光返照。她并没有表现出惊异,只是抚着赵丹先生的手静静地听。在时任中央书记处书记、主管意识形态方面的工作胡乔木来探望时,黄宗英先生代替赵丹先生说了他最想表达的3个问题:1.党不要管得太具体;2.给领导者以艺术欣赏的自由;3.支持建立个人风格的创作集体。1980年10月8日,赵丹先生的文章在《人民日报》五版头条发表。文章见报当天下午,时任《人民日报》文艺部主任的袁鹰带着报纸去医院,赵丹病势垂危,正在抢救。黄宗英含泪告诉袁鹰,她上午告诉赵丹先生,文章发表了。闻此,赵丹先生眼珠动了一下。10月10日,人民艺术家赵丹先生与世长辞。黄宗英告诉人们:“赵丹说,他不要开追悼会,不要哀乐,要贝多芬、柴可夫斯基、德彪西……”这篇在赵丹去世前两天发表在《人民日报》上的文章,被人们称作“赵丹遗言”。

1979年初,北京颐和园,赵丹文革后与妻子黄宗英、长女赵青在颐和园合影

2006年11月13日,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在中国文联第八次全国代表大会、中国作协第七次全国代表大会上发表了《同文学艺术家谈心》的讲话,提到了赵丹的遗言。温家宝说:“他的遗言和他的艺术一样,长存人们心中。”

1936年,上海,赵丹、白杨主演《十字街头》

近五十载的艺术生涯

由于从小便在父亲的“新新大戏院”中看戏,京剧的热情、节奏和表现力给了赵丹先生最初的表演教育。小时候,父亲带他吟诗作画,又教他学拳,美的感受力和健美体魄也因此形成。少年时期,他跟几个好友成立了南通市的“小小剧社”,师从郑君里,演出文明戏和进步戏剧。在国民党迫害下,他离开家乡去了上海,并进入上海美专攻水墨画,师从潘天寿。20年代,他没有成为一名画家,却进了明星公司,成为一个戏剧和电影两栖演员。

1932年赵丹被明星影片公司著名导演李萍倩看中,在无声片《琵琶春怨》中扮演一纨绔子弟,成为明星影片公司的基本演员。从此,他的演艺生涯正式拉开序幕。他先后参加拍摄了《上海二十四小时》(1933)、《时代的女儿》(1933)、《三姐妹》(1934)、《到西北去》(1934)、《女儿经》(1934)、《空谷兰》(1934)、《乡愁》(1934)、《落花时节》(1935)、《热血忠魂》(1935)、《小玲子》(1936)、《清明时节》(1936)《十字街头》《马路天使》等二十多部影片。由于热爱表演艺术,又有刻苦钻研的精神,加之形象好、极有表演天才,他很快成为引人注目的“明星”。1936到1937年间,赵丹先生主演的《十字街头》和《马路天使》这两部优秀影片,被公认为是中国30年代电影的代表作,在世界电影史上也享有盛誉。在《十字街头》中,他扮演失业大学生老赵,刻画了这个天真、纯朴、热情并带有几分傻气的青年知识分子形象;在《马路天使》里,赵丹先生在表演上有了新的突破,运用现实主义的创作手法,从生活出发,塑造了心地善良、乐于助人、淳厚质朴、又爱自作聪明的吹鼓手小陈的形象,受到广泛赞许。这两部影片,奠定了他作为一位艺术大师的坚实基础。与此同时,他还活跃在舞台上,曾在世界名剧《娜拉》中饰演海尔茂、《大雷雨》中饰演吉洪、《罗密欧与朱丽叶》中饰演罗密欧。在影、剧两个方面,均显露出他的艺术才华,成为一名引人注目的话剧演员和电影明星。

抗日战争爆发后,赵丹加入抗日救亡演剧三队,辗转各地宣传抗日,并于1939年参加影片《中华儿女》的拍摄。1939年6月,他与徐韬、王为一等前往新疆开拓进步戏剧工作,后被反动军阀盛世才监禁,系狱5年。抗日战争胜利后,赵丹先生回到上海,主演了影片《遥远的爱》和《幸福狂想曲》,并导演了一部讽刺和揭露国民党反动派“下山摘桃”进行掠夺,标榜接收却实为“劫收”的影片《衣锦荣归》。

1937年,上海,赵丹、周璇主演《马路天使》

1948年后,赵丹先生在昆仑影业公司拍摄了《关不住的春光》、《丽人行》、《乌鸦与麻雀》等影片。他在《乌鸦与麻雀》中饰演的“小广播”肖老板最负盛名,他把这个生活在旧社会都市里的小市民典型,刻划得惟妙惟肖、栩栩如生。建国后,赵丹先生历任全国人大第一、二、三届代表,第五届全国政协委员,中国影协和中国剧协常务理事,中国影协上海分会副主席等。1957年,赵丹先生加入中国共产党,同年获文化部1949—1955年优秀影片个人一等奖。

1949年至1950年,电影《乌鸦与麻雀》赵丹扮演小广播

其后,他先后主演了《为了和平》(1956)、《李时珍》(1956)、《海魂》(1957)、《林则徐》(1958)、《聂耳》(1959)、《烈火中永生》(1965)等影片,创造了李时珍、聂耳、林则徐、许云峰等熠熠生辉的银幕形象,代表了中国20世纪50—60年代的电影表演艺术水平。为了饰演好李时珍,赵丹先生付出了艰巨而创造性的劳动,他细致揣摩、准确把握李时珍各个时期的精神气质和性格特征,随着年龄的递增和环境的变迁。他把把角色青年时的稚真倔强、中年时的执著追求和进入老年后的敦厚深沉,表演得细致入微,形神毕肖。他饰演的林则徐,在表演上吸收了中国写意画中大落笔的手法,从人物形象的整体把握和规定情景出发,全局在胸、张弛有致,感情真挚浓烈,气势宏伟磅礴,创造了这位在中国近代史上反帝爱国的民族英雄形象。电影《烈火中永生》谱写了一曲缅怀、歌颂革命烈士的悲壮颂歌,也是他生前拍摄的最后一部影片。影片中他塑造的革命烈士许云峰,是一个坚毅沉着、正气凛然、有血有肉的活生生的艺术形象,表现了共产党人坚不可摧的革命意志和视死如归的高风亮节。这些形象,都是镶嵌在社会主义电影银幕上的明珠,具有征服观众的力量,多少年来一直熠熠生辉。

1955年,上海,赵丹、白杨主演《为了和平》

“文化大革命”期间,由于“林彪、江青反革命集团”的残酷迫害,赵丹先生被囚禁达5年之久。中共十一届三中全会以后,所有深受迫害的仁人志士得以平反,赵丹先生热情地为高等学府讲授表演艺术,并不顾重病缠身于1979年完成了《银幕形象创造》和《地狱之门》等著作。1980年10月10日,赵丹因患癌症在北京病逝,终年65岁。

赵丹先生具有多方面的艺术才能,其创作的大量书画作品受到中国书画界的珍视,《赵丹书画选》相继问世。 赵丹先生1930年曾就读于上海美专,从师黄宾虹、潘天寿等中国画大师专中国画。后来,在他从事戏剧、电影表演艺术的同时,他也创作了大量的山水花鸟画和书法作品。建国后,赵丹先生成为中国美术家协会会员,代表作品有《白芍图》、《赤壁》等,并著有《地狱之门》和《银幕形象创造》;1980年11月,在中国美术馆举办了赵丹书画遗作展览;

在近半个世纪的艺术生涯中,赵丹先生孜孜以求,以现实主义的创作手法,不断探索中华民族的表演艺术体系。对于中国书画理论,他强调趣在法外、诗中有画、画中有诗的创作意境,洒脱自如、形神兼备,具有其独特的艺术风格。

2012年9月14日15时30分,在上海文化广播影视管理局指导下,由中国文化艺术基金会、刘海粟美术馆、杭州西湖文化艺术俱乐部、中国社会经济文化交流协会主办,浙江省博物馆、上海老干部大学东方艺术院协办的“丹青熠彩——赵丹、赵青父女画展”在上海刘海粟美术馆隆重开幕。这是赵丹的绘画作品第一次在中国公开展览。此次画展共展出赵丹、赵青父女的绘画力作七十多幅。在画展中,众多来观看展览的人民有幸欣赏到赵丹先生的代表作《白芍图》、《赤壁》等作品,以及赵青潜心创作的《伏羲女娲》、《丹顶鹤》、《晚霞》等50多幅油画作品。

与周恩来的莫逆情谊

赵丹先生从小酷爱戏剧,田汉“南国社”及“摩登社”给予少年时期的他很大影响和启发。1937年“七七事变”后,赵丹先生立即参加了公演抗战名剧《保卫芦沟桥》,并投身于“抗日救亡演剧三队”。为此,年青的赵丹先生把不满周岁的爱女托付给岳母照顾,从上海出发沿着长江来到武汉,沿途巡回演出抗战戏剧,唤起民众。

20世纪60年代初,北京香山,赵丹和夏衍(右一)徐韬(左三)等一起倾听周恩来总理讲话。

抗战初期的武汉,周恩来同志担任国民政府军委会政治部副主任。在给抗敌救亡演剧队全体队员作动员报告期间,赵丹先生认识了周恩来同志,二人一见如故。赵丹先生接受了周恩来同志布置的任务,全力以赴地投入义演活动。从此,周恩来同志常对人们说“我和阿丹是老朋友了!”赵丹先生常对人们说,他一生最敬佩的是周恩来。抗敌救亡演剧队在周恩来同志和阳翰笙同志的领导下,辗转到达重庆。赵丹在重庆公演《全民总动员》、《上海屋檐下》、《阿Q正传》等话剧时,周恩来同志经常去观看赵丹先生的演出。

1939年秋,满腔热情的赵丹先生与好友徐韬、王为一、朱今明等10人结队赴新疆开拓新剧工作。当时,新疆地区由盛世才统治。盛世才宣布“和平、建设、民主、民族平等、亲苏、团结”的六大政策,以进步的表象迷惑了一些人。周恩来在重庆了解到盛世才是“假革命、真投机”,听说赵丹等人已经出发前去新疆,连忙派阳翰笙同志、冯乃超同志等去把赵丹接回来。然而,冯乃超等人一直驱车追到嘉峪关,也没有来得及追回赵丹先生他们这支文艺队伍。在新疆期间,赵丹先生等人遭反动军阀盛世才迫害,于1940年5月被捕。此后,赵丹先生在“迪化监狱”被关押四年之久,形势万分险恶。在此期间,周恩来同志和阳翰笙同志多方设法营救他们出狱。赵丹先生等人九死一生从新疆回到重庆后,周恩来同志设宴给他们压惊。1945年春,赵丹先生重返舞台,导演了茅盾的话剧《清明前后》,受到热烈欢迎。抗战胜利,赵丹先生终于回到了阔别多年的上海。

解放前夕,根据阳翰笙同志等地下工作者的策划,赵丹先生开始在昆仑电影公司主演历史巨片《武训传》(上下集)。解放初期,这部影片方才完成并公映。然而,由于当时政治导向的变化,《武训传》在政治上被彻底否定。1951年《人民日报》发表了题为《应当重视电影〈武训传〉的讨论》的社论,一场急风暴雨式的批判电影《武训传》运动在全国上下展开。赵丹先生主演的《武训传》和《我们夫妇之间》都受到极不公正的严厉批判。这以后,赵丹有整整四年不能拍电影。为了保护赵丹先生,时任总理的周恩来以纪念“世界文化名人屈原”的艺术活动为缘由,把赵丹从上海调到北京,主演了郭沫若的历史名剧《屈原》。

有一年中秋节,周恩来、邓颖超特意请赵丹到中南海西华厅家里过节。在持螯对菊的酒桌上,赵丹先生对周恩来总理说:“你知道我是艺术家,不是弄臣!艺术家有良心,不会拍马屁;弄臣尽拍马屁,可没良心哪!”周恩来总理听罢大笑,说:“好!我最欣赏阿丹这豪放不羁的个性!”因此,周恩来总理觉得他在电影界最知心的老朋友之一就是赵丹先生。从50年代到60年代中期(一直到“文革”前夕),他们俩每年都要见面好几次,谈话推心置腹,真是莫逆之交。

在文革前夕,赵丹先生曾向周恩来总理诉苦,说是上海的“棍子爷们”(指当时在上海主管党务、宣传工作的柯庆施、张春桥、姚文元等)老要整他:“抓住我一两句话无限上纲,揪辫子、打棍子、戴帽子,批得人人灰溜溜的真没劲!”周恩来鼓励赵丹:“不要害怕,有什么说什么!放心演好你的戏、拍好你的电影,这就是你最大的任务。我了解你。” 1961年周恩来主持广州会议为知识分子“脱帽加冕”——脱下了反动剥削阶级的帽子、加上“工人阶级一分子”的桂冠。这是赵丹先生最高兴的时刻。1962年在北京香山举行的全国电影讨论会上,为了一个艺术问题,赵丹竟然跟周恩来公开争论起来,争得面红耳赤,不肯相让。周恩来只好说:“你赵丹是一家之言,我周某人也是一家之言嘛,两种观点可以同时并存。百家争鸣、百花齐放嘛!你赵丹完全可以不同意我周某人的看法,坚持你自己的看法。这是正常的。这是你作为艺术家的权利嘛!”

从1954到1964年间,赵丹先生重新登上银幕,主演《为了和平》、《李时珍》、《海魂》、《林则徐》、《聂耳》、《青山恋》和《烈火中永生》等,达到了他一生表演艺术的高峰时期。这一切,跟周恩来总理的关怀、爱护是分不开的。

艺术追求的无尽遗憾

在“四人帮”被粉碎以后,赵丹先生并没有立刻得到“彻底平反”。相反地,因为上海市有关部门中仍然有“四人帮”的残余分子掌权,赵丹先生还是不能重登舞台、重返银幕。1977底,赵丹专案组才宣布恢复他中共党员的组织生活,给赵丹做的政治“结论”,仍然带着一个“资产阶级错误思想”的尾巴。赵丹坚决保留自己的“不服”意见,没有在这个“结论”上签字。

1977年迎新晚会在文化广场举行,赵丹和白杨复出,首次露面朗诵纪念周恩来的散文诗《中南海的灯光》,受到全场一万多群众的热烈欢迎。由此,赵丹产生了一个最大的愿望:要在银幕上扮演周恩来总理,让周恩来的艺术形象在电影中复活、永生。他还一心想自己导演、自己主演。赵丹看到一部反映北伐战争、南昌八一起义的历史剧本《八一风暴》,顿时心潮澎湃。后来,赵丹约了几位朋友,从上海到江西南昌、九江,攀庐山、访安源;又转向武汉三镇、登黄鹤楼;然后南下广东,探询黄埔军校旧址……为了改编电影剧本《八一风暴》,他不辞劳苦,付出无数心血。然而由于当时的上级领导机关未予批准,《八一风暴》没有拍成。

1978年,北京电影制片厂,赵丹准备在电影《大河奔流》中扮演周恩来总理形象的定型照,由于种种原因未能搬上银幕,赵丹为此抱憾终身。

在此不久,北京电影制片厂准备拍摄《大河奔流》,当时北影厂约定的导演是谢铁骊,主演是赵丹先生的老搭档张瑞芳。张瑞芳先生告诉赵丹先生:“阿丹!我们推荐你在《大河奔流》里扮演周恩来总理!这下子可让你过瘾了吧?”闻此,赵丹先生眉开眼笑,像个孩子一样蹦跳起来。不久,赵丹先生接到正式邀请书来了,郑重通知他在该片中扮演周恩来。赵丹看了李准执笔的电影剧本,研究、推敲后,皱着眉头说:“这个本子,还是帮派味儿不轻!有些地方装腔作势……要好好修改!”他反复考虑以后,又表示:“这毕竟是周恩来总理的艺术形象第一次上银幕啊!我要全心全意尽力而为,这是对周恩来总理最好的纪念呀!”在影片筹备期间,赵丹先生被邀请参加筹备工作。应邀住进招待所后,赵丹先生对女儿赵青说:“向你请假一个月,别来打扰我!”随后,他每天忙着仔细观摩周恩来生前的纪录片,认真研究文献资料,一言一笑一举一动都要琢磨周恩来的神态表情和心理活动。为了使得下巴变成像周恩来总理那样丰满宽厚,赵丹先生特地请牙科医生在内腮充填了软塑料。经过一系列精心设计和努力实践,拍出“试妆照”来,真跟周恩来一模一样!张瑞芳先生看了,兴奋得大叫大嚷:“周总理复活了!”

但是,正式拍电影的时候,却赵丹先生却被撤换了下来。赵丹对此勃然大怒,他跟黄宗英一起去找当时文化部的黄镇部长质问原因,但并未得到明确答复。 后来一些小道消息传到赵丹先生耳朵里,某位将军认为:“赵丹太有名了,如果让他演周恩来总理,观众只认得赵丹,会影响影片的政治效果。”又听传说,某位官员认为:“赵丹历史上跟江青的关系究竟怎样,还没有彻底搞清楚,因此赵丹演周总理不合适。”赵丹先生闻听到这些流言蜚语后不再争辩,白天变得沉默寡言,夜晚却一个人蒙在被子里痛哭。之后,当他好不容易有机会出演《一盘没有下完的棋》时,晚期胰腺癌却夺去了他最后的时间,他的人生和演艺生涯也成为了一盘未完之棋。

1949年至1950年,上海昆仑影片公司,赵丹主演《武训传》

1979年10月,邓小平在第四次全国文代会上指出:“文艺这种复杂的精神劳动,非常需要艺术家发挥个人的创造精神。写什么和怎么写,只能由文艺家在艺术实践中去探索和逐步求得解决,在这方面,不要横加干涉。”从此,“不要横加干涉”一句,常常被广大文艺工作者传诵、引用,而且还举着它当作盾牌,抵御某些继续对他们施行横加干涉的做法。1980年9月,《人民日报》文艺版开展了“改善党对文艺的领导,把文艺事业搞活”的讨论。赵丹先生的文章,就是作为这场讨论中的一篇。

此时,赵丹先生已经病入膏肓,医院的病房门口挂着牌子,“谢绝探望”。医生和家人一直瞒着赵丹,他得的是癌症。赵丹先生其实知晓自己的病情,只是从未揭穿大家善意的哄骗。1980年10月5日清晨四五点钟,赵丹先生忽然异常清醒,目光明亮,话语清晰,向妻子黄宗英先生交代身后事,并称“有要紧的话要对组织讲”。黄宗英意识到,这是回光返照。她并没有表现出惊异,只是抚着赵丹先生的手静静地听。在时任中央书记处书记、主管意识形态方面的工作胡乔木来探望时,黄宗英先生代替赵丹先生说了他最想表达的3个问题:1.党不要管得太具体;2.给领导者以艺术欣赏的自由;3.支持建立个人风格的创作集体。1980年10月8日,赵丹先生的文章在《人民日报》五版头条发表。文章见报当天下午,时任《人民日报》文艺部主任的袁鹰带着报纸去医院,赵丹病势垂危,正在抢救。黄宗英含泪告诉袁鹰,她上午告诉赵丹先生,文章发表了。闻此,赵丹先生眼珠动了一下。10月10日,人民艺术家赵丹先生与世长辞。黄宗英告诉人们:“赵丹说,他不要开追悼会,不要哀乐,要贝多芬、柴可夫斯基、德彪西……”这篇在赵丹去世前两天发表在《人民日报》上的文章,被人们称作“赵丹遗言”。

1979年初,北京颐和园,赵丹文革后与妻子黄宗英、长女赵青在颐和园合影

2006年11月13日,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在中国文联第八次全国代表大会、中国作协第七次全国代表大会上发表了《同文学艺术家谈心》的讲话,提到了赵丹的遗言。温家宝说:“他的遗言和他的艺术一样,长存人们心中。”

[上一篇:

105岁杨绛逝世 “我们仨”终成绝响

] [下一篇:

“血与火的浪漫”:抒写当代中华军旅形象

]

相关链接

- 全国人大代表兵团党代表尤良英:期待更好的惠民政策出台[2022-06-18]

- 省第十三次党代会:全面提升广州区域核心引擎功能——记广州市发展和改革委员会党组书记、主任李海洲工作纪实[2022-06-18]

- 李玉院士,打造吉林千亿级食用菌全产业链高地[2022-06-11]

- 省第十二次党代会代表、四川大学华西医院重症医学科教授康焰:以最佳医技,把病人从死亡线上救回来[2022-05-26]

- 追花养蜂,带动脱贫,王贞六——六十五岁开始的甜蜜梦想[2020-06-11]

- 单霁翔:第一个走遍故宫9000多房间的人[2019-02-20]

- 李光羲:为人民抒怀 为时代而歌[2019-01-31]

- 航天员景海鹏:“我非常渴望再上一次太空”[2019-01-10]

- 105岁杨绛逝世 “我们仨”终成绝响[2016-05-26]

- “有灵魂的人,也才干得好舞台和银幕上的事业”[2015-08-20]